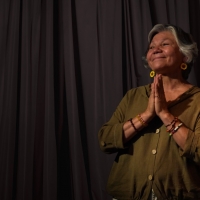

Jessica Igor Chacano, Periodista y magíster en Relaciones Internacionales

Jessica Igor Chacano, Periodista y magíster en Relaciones Internacionales

Hace un par de semanas la Patagonia argentina arde sin descanso. Casi en paralelo, la zona central de Chile enfrenta incendios de enorme magnitud, como si el fuego se hubiera convertido en un fenómeno que se replica más allá de límites y fronteras. No da tregua y su comportamiento no parece azaroso ni caprichoso. Es un fuego selectivo, que se ensaña con los bosques, con las áreas protegidas, con esos territorios que deberían ser intocables y que, sin embargo, una y otra vez terminan reducidos a cenizas.

En otras ocasiones ya se ha hablado del enorme potencial que tiene la región austral a los ojos de quienes concentran poder económico y político. La vastedad del territorio patagónico despierta ambiciones, sus recursos naturales alimentan proyectos extractivos de largo alcance, y los grandes bosques de la zona central de Chile muchas veces aparecen como un obstáculo incómodo para intereses que no toleran límites. El fuego, en ese sentido, no solo destruye, si no que allana el camino. Donde antes había monte, biodiversidad y comunidades, después hay tierra arrasada y precios que caen, oportunidades para comprar barato lo que antes no se podía tocar.

La tragedia es inmensa para quienes perdieron familiares, viviendas, recuerdos y proyectos de vida. Para muchos, el único consuelo posible es haber logrado salvarse. Pero hay otro sufrimiento que rara vez ocupa el centro del relato. Cientos de miles de víctimas inocentes, sin voz ni derechos reconocidos, padecen estos incendios con una crudeza absoluta. Los animales, la flora y la fauna son los grandes olvidados, los parias de un desastre que, cada vez con mayor claridad, muestra signos de intencionalidad.

Basta mirar hacia la región de Aysén para entender que esto no es nuevo. Aquí, los incendios devastadores del pasado dejaron cicatrices que aún hoy modelan el paisaje. Cerros pelados, extensiones interminables de terreno degradado, árboles caídos transformados en testigos fósiles de una memoria de fuego que no se borra con los años. Aysén es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando la destrucción se naturaliza y cuando el daño se acepta como un costo inevitable del progreso. El territorio recuerda lo que la política muchas veces prefiere olvidar.

La pregunta entonces se vuelve inevitable, ¿qué es lo que motiva estos actos tan brutales? En Chile, las autoridades han reconocido la intencionalidad de varios focos, y tanto el gobierno saliente como el entrante han coincidido en la necesidad de hacerse presentes en las zonas afectadas, algo que merece ser destacado. En Argentina, en cambio, el contraste es doloroso. El gobierno central ni siquiera ha visitado las provincias incendiadas, como si el desastre ocurriera en un margen irrelevante del país.

Circulan teorías, y no todas son descabelladas. Se habla de negocios inmobiliarios, de expansión forestal con especies exóticas, de intereses ligados a la minería, al agua, al control del territorio. Puede que no todas sean fáciles de probar, pero comparten un punto en común inquietante, el fuego como herramienta devastadora. Una forma rápida y eficaz de borrar lo que estorba, de eliminar resistencias naturales y humanas.

Mientras tanto, los animales huyen hasta donde pueden, muchos no lo logran. Mueren calcinados, asfixiados, desorientados. Los que sobreviven quedan sin hábitat, sin alimento, sin refugio; los que no, vagan heridos, con quemaduras lacerantes y dolorosas, hasta morir. Los bosques tardarán décadas en recuperarse, si es que alguna vez lo hacen. Algunas especies no volverán. Y sin embargo, estas pérdidas casi nunca entran en el balance final, porque no cotizan en el mercado ni generan titulares duraderos.

Tal vez lo más inquietante de todo sea la facilidad con la que empezamos a aceptar el fuego como una fatalidad estacional, como una tragedia inevitable que llega con el verano y se va con las primeras lluvias. Sin embargo, cada incendio intencional es mucho más que un desastre natural, es un acto de violencia planificada contra la vida, contra el territorio y contra el futuro común.

Nombrar esa intencionalidad no implica exagerar ni alimentar sospechas infundadas, sino asumir la dimensión real del problema y la responsabilidad que nos cabe como sociedades. Porque mientras el fuego siga siendo una herramienta rentable para algunos, seguirá avanzando sobre bosques, animales y comunidades enteras, y cuando ya no queden paisajes que puedan arder, tal vez descubramos, demasiado tarde, que lo que se quemó no fue solo la tierra, sino también nuestra capacidad de reacción y de cuidado.