Minería vs. parques nacionales: ¿Quién expropia a quién?

Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com

Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com

Hace unas semanas, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) recurrió al Segundo Tribunal Ambiental (con sede en Santiago) con el fin de invalidar la creación del Parque Nacional Desierto Florido, en la región de Atacama. El argumento: expropiación regulatoria.

El parque, creado el 12 de junio de 2023 por el Ministerio de Bienes Nacionales mediante el Decreto 12, busca proteger el "ecosistema matorral desértico mediterráneo interior de Skykanthus acutus y Atriplex deserticola, donde se manifiesta de manera episódica el fenómeno del desierto florido de una singular importancia florística y atractivo turístico, que genera un espacio propicio para la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades reguladas de visitación turística".

El acto administrativo fue visado por la Contraloría General de la República el 2 de junio. Hace más de dos años.

Entre sus descargos, la Sonami mencionó que "el proceso de creación del parque no se hizo con participación ciudadana, por lo que no permitió que los propietarios de concesiones dieran su opinión". Para sustentar su planteamiento, se informó que el área protegida se superpondría a 376 concesiones mineras.

Agregó que la delimitación "genera un efecto directo sobre zonas con vocación minera, sin una debida justificación ambiental ni un análisis de impactos sobre los derechos preexistentes".

La controversia no es nueva. La disputa entre minería (junto a diversas otrs actividades productivas de alto impacto) y la protección de ecosistemas únicos (e incluso formas de vida tradicionales), es una constante. Es más, se podría decir también que un eterno.

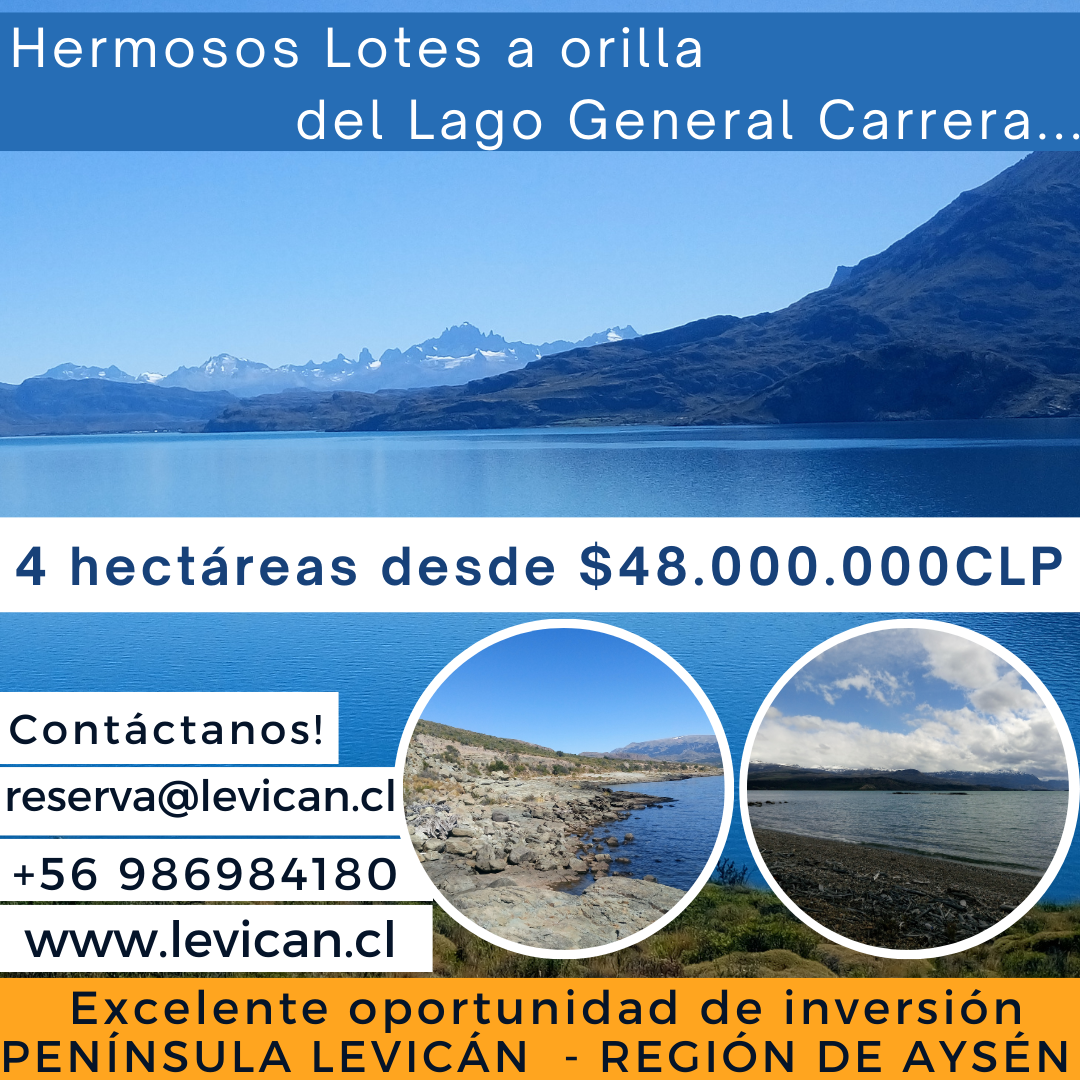

Lo sabemos en Aysén con las actuales 312 concesiones salmoneras en la reserva nacional Las Guaitecas, 4 en el parque nacional Isla Magdalena y 2 en el parque nacional Laguna San Rafael. Donde cualquier tipo de acción en pos de viabilizar el objetivo para el cual fueron creadas, es torpedeado por la industria del salmón, a pesar de que es reconocido este sector como la principal amenaza a estas áreas protegidas.

Extraño es que la Sonami hable de expropiación regulatoria. Considerando que si hay un sector que expropia subsuelo público y privado mediante enrevesados procedimientos administrativos y legales es la minería. Algo parecido a lo que ocurre con el sistema de derechos de aguas. Y con el de concesiones acuícolas.

En todos estos casos, quienes solicitan concesiones lo hacen sin importar la propiedad de los elementos naturales asociados: terrenos colindantes en el caso del agua, suelo en el caso de la minería de subsuelo, mar que es bien nacional de uso público en el de las salmoneras. Y los requirentes pueden ser particulares, sociedades o empresas, dando lo mismo que sean controladas por capitales extranjeros.

Un ejemplo claro es la ofensiva de la minera Newmont en la región de Aysén. La principal corporación de explotación de oro del mundo.

Un artículo de 2019 publicado en Interferencia daba cuenta de las más de 50 mil hectáreas de concesiones mineras de esta empresa al norte de Coyhaique. "Los terrenos inscritos por la compañía norteamericana se ubican cerca de la frontera con Argentina, una zona que se caracteriza por bosques de lenga y ñire. Además, en muchas de estas áreas existe presencia de patrimonio arqueológico y paleontológico" consignaba la crónica. Y alertaba sobre el prontuario ambiental de Newmont: en Guatemala, en 2009, un hombre fue quemado vivo por trabajadores de la empresa; en Perú enfrentó un conflicto "luego de que en junio de 2000 se derramaran 150 litros de mercurio en la mina Yanacocha, en la zona de Cajamarca". Y así, se consignan problemas también en Honduras y México.

Es en este contexto que, desde hace un tiempo, en la comuna de Lago Verde la empresa está realizando obras viales para viabilizar sus exploraciones en el sector del Cerro Aguja. La iniciativa ha sido incluida en la cartera de proyectos que revisa el Gabinete pro Crecimiento y Pro Empleo de la región. Y desde hace varios años, la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales mantiene contratos de arriendo con la empresa, con el mismo objetivo. Incluso, el renunciado seremi de Minería incluyó a representantes de la compañía en la Mesa Regional de Minería y Geología.

Que las autoridades de este gobierno tengan pleno conocimiento sobre lo que realiza y busca una empresa con estas credenciales no sería problema si no fuera porque en la comunidad directamente afectada (a favor y en contra) casi no existe información sobre este tipo de faenas y objetivos. Lo sabemos porque concejales (¡concejales!) han recurrido a nosotros para solicitar información que se les ha negado por distintas vías.

Entonces, cuando desde Sonami (y otros sectores) se habla de expropiación regulatoria porque se busca constituir un parque nacional, ¿cómo se llama a lo que la minería, la industria del salmón y la energía hacen todos los días?

Esta forma de actuar de las instituciones y las empresas va a contrapelo de los principios básicos del Acuerdo de Escazú, al cual Chile ingresó como Estado parte el 11 de septiembre de 2022. Hace ya más de tres años.

El tratado consagra el derecho a la información, la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental, de todos quienes son impactados por definiciones en la materia. Con ello se busca la paz social y el desarrollo sostenible.

Porque cuando desde ciertos sectores se alude recurrentemente a la necesaria certeza jurídica, ésta no debe ser sólo para invertir, de por sí relevante. Lo debe ser también para quienes habitan los lugares que muchas veces son carne de cañón de intereses externos, sin tener idea de lo que se fragua a sus espaldas.

Todo esto, sin olvidar lo esencial: un área protegida es para beneficio de toda la sociedad. Una concesión sobre un área fiscal (sea suelo o mar) sigue siendo, aunque pretendan vestirlo de bien común, de beneficio particular.